स्त्रियाँ भी लिखें पुरुषों की कथा

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 February, 2015

स्त्रियाँ भी लिखें पुरुषों की कथा

आदिवासियों और हरिजनों की दारुण स्थितियों पर हिंदी में प्रामाणिक, विश्वसनीय और कलात्मक कथा रचनाओं का अकाल-सा है। रांगेय राघव की कहानी ‘गदल’ के अलावा मनीषराय की ‘शिलान्यास’, हृषीकेश सुलभ की ‘कोखजली’ और हरिहर वैष्णव की ‘फैसला’ उस कड़ी में कुछ लड़ियाँ जोड़ती जरूर हैं, पर इतने हिंदी प्रदेशों को देखते हुए यह बहुत कम है। इस दिशा में विजयकांत की कहानियाँ आश्चर्य की तरह हैं। आदिवासी जीवन में संजीव ने भी कुछ अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन हिंदी के विपरीत बांग्ला में आदिवासी जीवन पर काफी कुछ लिखा गया और उस पर कई फिल्में भी बनीं, जो आदिवासी जीवन को अंतरंगता से पेश करती हैं। आदिवासी जीवन पर महाश्वेता देवी के बांग्ला से हिंदी में अनूदित संग्रह ‘गहराती घटाएँ’ के जरिए भारत के आदिवासी जीवन पर बात की जा सकती है।

यह एक संयोग ही रहा होगा कि जिन दो अनूदित किताबों को एक साथ पढ़ा, उनके लेखक फोर्ड फाउंडेशन की अनुदान राशि को स्वीकारने-अस्वीकारने के विवाद को लेकर चर्चा में रहे, खासकर महाश्वेता देवी। इससे भारतीय मनीषा की एक विशेषता उजागर हुई है कि नोबेल पुरस्कार को सार्त्र यदि आलू की बोरी कहकर ठुकरा सकते हैं तो दलित-शोषित आदिवासियों की जिंदगी को अपनी कलम का आधार बनाने वाली कथाकार महाश्वेता देवी भी फोर्ड फाउंडेशन के अनुदान प्रस्ताव को उससे बेहतर कारण देकर ठुकरा सकती हैं : ‘जो धन मैंने उपार्जित नहीं किया, उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं धन लेकर क्या करूँगी और धनी बनकर जनता से कैसे विच्छिन्न होऊँगी। नहीं, यह मुझसे कदापि नहीं होगा।’ लेकिन दूसरी तरफ ‘अछूत’ के रचयिता तथा मराठी के दलित कथाकार दया पवार ने यह अनुदान स्वीकार कर लिया, लेकिन जहाँ तक कृतियों की कलात्मकता का सवाल है, पुरस्कार या अनुदान को स्वीकार या अस्वीकार कर देने से वह घट-बढ़ नहीं जाती, व्यक्तिगत या सैद्धांतिक स्तर पर यह अच्छी और ओछी बात हो सकती है, लेकिन हमारा सरोकार रचनाकारों की रचनात्मकता से रूबरू होना ही अधिक होता है, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी के पहलुओं का मूल्यांकन करना नहीं, हालाँकि जीवनगत व्यवहार से ही किसी रचनाकार की रचनात्मकता विश्वसनीय और प्रामाणिक बनती है। हिंदी के पाठक महाश्वेता देवी को मूलतः उनके उपन्यासों–‘1084वें की माँ’, ‘जंगल के दावेदार’, ‘चोट्टिमुंडा और उसका तीर’, ‘अग्निगर्भ’ और ‘अक्लांत कौरव’ आदि के कारण जानते हैं, पर ‘घहराती घटाएँ’ में महाश्वेता की आठ कहानियाँ–जगमोहन की मृत्यु, शिकार, शिशु, नमक, बीज, धौली, रुदाली और डायन संग्रहीत हैं। ‘रुदाली’ पर तो हिंदी में फिल्म भी बनी है। ‘जगमोहन की मृत्यु’ काफी लंबी कहानी है, जिसे हिंदी में उपन्यास या लघु उपन्यास के रूप में बिकाऊ माल बना दिया जाता, पर यह यहाँ कहानी के रूप में ही संग्रहीत है। इस कहानी में जगमोहन यद्यपि हाथी का नाम है, पर उसका महावत बुलाकी मनुष्य होकर भी हाथी की नियति से एकाकार हो पशुतुल्य जीवन जीते हुए मौत को प्राप्त होता है। कहानी में सरकार की नीतियों पर व्यंग्य करते हुए महाश्वेता देवी कहती हैं:‘यह सारे आदिवासी सरकार को अनजाने ही तरह-तरह के कष्ट देते हैं। विकास कार्यालय की उपेक्षा कर यह अविकसित ही रहते हैं। सरकार को छुआछूत पंसद नहीं है, यह बात जानते हुए भी ये लोग ऊँची जाति वालों से डरते हैं।’

बुलाकी (महावत) हर बरस जगमोहन (हाथी) को लेकर बनारस से पुरी जाते हैं। पुरी से दूसरे हाथी बनारस लौट जाते, जगमोहन नहीं लौटता। मेदिनीपुर के रास्ते चलते-चलते वह पलामू या चाईबासा के जंगलों में कहीं खो जाता और इसी पलामू अंचल के कुछ गाँवों-कस्बों गोमो, बोकारो, डाल्टनगंज, बुरुडीहा, टाहाड़, पालानी, कुरुडा, तोहरी, लोहरी, झुझार तथा हेसारी आदि के बीच एक कालखंड में घटी अनेक जानी-पहचानी घटनाओं में महाश्वेता देवी ने अपनी इन कहानियों के कथानक बुने हैं। इन कहानियों में इस अंचल की कुछ घटनाएँ और पात्र हैं, जो घूम-फिर कर बार-बार कहानियों में प्रकट होते हैं, अलबत्ता किसी एक कहानी के प्रमुख पात्र अगली किसी कहानी में आने पर गौण हो जाते हैं, पर वे घनिष्ठ रूप से एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। आदिवासियों, पशुओं और प्रकृति का संबंध कितना घनिष्ठ और अन्योन्याश्रित है, इन कहानियों को पढ़कर जाना जा सकता है:‘तृणभोजी प्राणी को नमक की जरूरत होती है। आदिवासियों के जीवन में नमक बहुत कीमती चीज है, इतनी कि वह जान लेने और देने की चीज हो सकती है।’ इस बात को पढ़े-लिखे बाबू लोग कभी नहीं जान पाएँगे और जब तक आदिवासियों के जीवन की ऐसी सच्चाइयों को वे नहीं जान पाते, राहत के नाम पर वे यहाँ जो कुछ करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से अनेक जंगली पशु-पक्षियों के लुप्त हो जाने का संकट उत्पन्न हो गया, उसी तरह भारत में गरीब आदिवासियों के जीवित बने रहने का संघर्ष भयानक और हिंस्र है। वे हर क्षण समाप्त हो जाने की आशंका में जी रहे हैं। अंडमान-निकोबार की कई जनजातियाँ लुप्त हो ही चुकी हैं और अनेक लुप्त होने की ओर बढ़ रही हैं।

बुरुडीहा गाँव के हनुमान मिश्र जैसे संभ्रांत और प्रतापी व्यक्तियों द्वारा भोले-भाले आदिवासी मर्द, औरत और बच्चे किस तरह गाजर-मूली की तरह काट दिए जाते हैं और किसी एक वारदात से अंचल में कितना आतंक फैल जाता है, इसका दिल दहला देने वाला चित्रण इन कहानियों में किया गया है, कहीं-कहीं उनके सार्थक प्रतिरोध का भी, पर सीधे, सरल, असहाय और असंगठित आदिवासी मारे ही अधिक जाते हैं, लेकिन सब कुछ समझ लेने के बाद जब धीरज का बाँध टूटता है (इतिहास गवाह है कि यह बाँध अनेक बार टूटा है) तो यही भोले-भाले आदिवासी गुलबुदन साहु जैसे परम शक्तिशाली सामंतों की बोटी-बोटी काटकर अपने अंदर सुलगते आक्रोश और विद्रोह की अभिव्यक्ति कर ही देते हैं। मेरी जैसी आदिवासी स्त्रियाँ तहसीलदार सिंह जैसे शातिर बदमाशों को लंबी गहरी नींद सुला देती हैं। देश के विभिन्न अंचलों में चल रह उग्रवादी आंदोलन इसके गवाह हैं। इन कहानियों में आदिवासी जीवन में व्याप्त अंधविश्वास, टोने-टोटके, किंवदंतियों और सामाजिक रुढ़ियों का जिस तरह से चित्रण किया गया है, वह उस जीवन में गहरे तक पैठे बिना मुमकिन नहीं। इन कहानियों में आदिवासी जीवन के हर्ष-विषाद, सुख-दु:ख, उमंग-उत्साह, शोषण दमन और उत्पीड़न के इतने रंग हैं कि महाश्वेता देवी के अनुभव वैविध्य और रचनात्मक कौशल का कायल हुए बिना नहीं रहा जा सकता। ये कहानियाँ पढ़कर जाना जा सकता है कि आदिवासियों का जीवन कितना सहज, सरल और उन्मुक्त है। इन कहानियों में आदिवासी स्त्री जीवन की नियति, यातना, संघर्ष, आक्रोश और कहीं-कहीं विद्रोह के चित्रण का रंग कुछ अधिक ही तीखा है। महाश्वेता देवी की कहानियाँ पढ़कर समझ सकते हैं कि महिला होकर भी किस तरह महिलापन से मुक्त हुआ जा सकता है, बिना किसी सैद्धांतिक लफ्फाजी के कैसे सही और सार्थक साहित्य लिखा जा सकता है, जिसे सही अर्थों में परिवर्तनकामी साहित्य की संज्ञा दी जा सके। महाश्वेता देवी की कहानियाँ पढ़कर सवाल उठता है कि स्त्री साहित्य की यही सही, सार्थक और जीवंत धारा हिंदी में क्यों विकसित नहीं हो सकी? क्यों वह देह दर्शन-प्रदर्शन के कीचड़ में धंसती चली गयी?

हम इसे भारतीय संविधान और लोकतंत्र की विजय ही कहेंगे कि उसने वर्ग-वर्ण और लिंग आधारित असमानता और अमानवीयता के विरुद्ध निरंतर संघर्ष किया और एक तरफ दलितों को सम्मान से जीने और आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया तो दूसरी तरफ अपने ही घर में निरंतर अपमानित और अमानवीय जीवन जीने को मजबूर स्त्री को मानवीय गरिमा के साथ जीने-रहने का माहौल प्रदान किया। परिवर्तन की यह बयार पीड़क और पीड़ित दोनों को सचेत कर रही है। न तो दलितों के साथ, न ही स्त्रियों के साथ अब वैसा दुर्व्यवहार देखा जा सकता है, जैसा पहले देखा और सहा जाता था। अब पीड़ितों की आवाज समाज और सत्ता, दोनों स्तरों पर सुनी ही नहीं जा रही, कभी-कभी उनकी पीड़ा का इलाज भी होता दिखता है और पीड़कों को उनके किए की सजा भी दी गई है। दहेज संबंधी कानूनों ने अनेक घरों को तबाह कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि लोग फर्जी केस के शिकार हुए। फर्जी मामलों के प्रति सरकार सतर्क हुई और न्यायालय भी। अब फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों के लिए भी वैसी ही सजा के प्रावधान हो रहे हैं। कहने का मतबलब यह कि हमारे संविधान ने हालात को बदलने की प्रक्रिया एक बार शुरू की तो अब वह रुकने वाली नहीं। दलितों को समाज में ही नहीं, सत्ता में भी भागीदारी मिल रही है और साहित्य-संस्कृति के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी जगह हासिल करनी शुरू कर दी है। स्त्रियों ने भी।

साहित्य के पिछले कई दशक स्त्री और दलित विमर्श के शोरगुल में डूबे रहे और उन्होंने खुद को पहले से कहीं बेहतर स्थिति में पाया। कवि-संपादक बलदेव वंशी की किताब ‘स्वतंत्रता के बाद स्त्री केंद्रित 65 कहानियाँ’ इसका एक साक्ष्य प्रस्तुत करती है, लेकिन परंपरागत स्त्री-विमर्श से जरा हटकर है बलदेव वंशी का यह संचयन। स्त्री या दलित साहित्य के पैरोकारों का मानना है कि दलित साहित्य सिर्फ दलित ही लिख सकते हैं और स्त्री जीवन पर लिखने का अधिकार सिर्फ स्त्रियों को है, जबकि बलदेव वंशी ने उन लोगों की बातों और सिद्धांतों को सिरे से ही नकार दिया, क्योंकि वे लोग प्रेमचंद और गाँधी तक के दलित और स्त्री सरोकार केंद्रित कामों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। यह एक तरह का अतिवाद है, जिससे न तो दलित साहित्य का और न स्त्री साहित्य का भला होने वाला है। वह सिद्धांत एकांगी दृष्टि का शिकार है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि सर्जक हों या साधु-संत, वे किसी वर्ग या जाति के नहीं होते। वे सबके होते हैं, सबके लिए सोचते और सबके लिए करते हैं, जैसा संत साहित्य के पैरोकार बलदेव वंशी ने अपनी किताब ‘65 कहानियाँ’ के जरिये किया है, जिसमें उन्होंने स्त्री जीवन पर केंद्रित ‘65 कहानियाँ’ का तो चयन किया, लेकिन यह नहीं देखा कि उन्हें स्त्रियों ने लिखा है या पुरुषों ने। नोबेल पुरस्कार विजेता कथाकार सारामागो की तरह वे भी शायद मानते हैं कि लेखक सिर्फ लेखक होता है, वह दलित या स्त्री नहीं हो सकता। कलम पकड़ते ही मनुष्य ऐसे सभी वर्गीकरणों से मुक्त हो जाता है।

बलदेव वंशी द्वारा संपादित ‘स्वतंत्रता के बाद स्त्री केंद्रित ‘65 कहानियाँ’ में पच्चीस स्त्री रचनाकारों की कहानियाँ संकलित हैं, जिनमें कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, चित्रा मुग्दल, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, राजी सेठ, मृदुला गर्ग, मंजुल भगत, चंद्रकांता, मैत्रेयी पुष्पा, नमिता सिंह, कुसुम अंसल, कृष्णा अग्निहोत्री, सुधा अरोड़ा और सूर्यबाला जैसे सिद्ध-प्रसिद्ध नाम हैं तो डॉ. मुक्ता, अलका सिन्हा, संतोष गोयल, ज्योति संग और पद्मजा घोरपड़े जैसे अपेक्षाकृत नए नाम भी। आरक्षण की भाषा में कहें तो यह संख्या एक तिहाई से कहीं ज्यादा है। यहाँ हमारा मानना है कि आरक्षण की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ाने की वकालत कोई भी समर्थ और समझदार लेखक नहीं कर सकता। कृष्णा सोबती, राजी सेठ, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, ममता कालिया या नमिता सिंह को कभी स्त्री-विमर्श के आरक्षणवादी पालने में झूलते नहीं देखा गया, न उन्होंने देहवाद के जरिये अपने लेखन को बेचने की कोशिश की, फिर भी, अगर कुछ स्त्री या दलित लेखक आरक्षण की बैसाखी के सहारे आगे बढ़ना ही चाहते हैं तो उन्हें वैसा करने का निजी हक है।

‘स्त्री केंद्रित ‘65 कहानियाँ’ में प्रेमचंद की उपस्थिति का औचित्य समझ में नहीं आया, क्योंकि सन् 1936 में तो वे चले ही गए थे। फिर स्वतंत्रता के बाद की कहानियों में वे कैसे अवतरित हो गए? जैनेंद्र अज्ञेय, विष्णु प्रकार, उपेंद्रनाथ अश्क, कमलेश्वर, गिरिराज किशोर, कामतानाथ, काशीनाथ सिंह, गोविंद मिश्र, निर्मल वर्मा, महीप सिंह, रमेशचंद्र शाह, रवींद्र कालिया, रमेश बक्षी, ज्ञानरंजन तथा राजेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ कहानीकारों से लेकर केशव, उदय प्रकाश, शिवमूर्ति, दामोदर खड़से, महेश दर्पण, तरसेम गुजराल और अमरीक सिंह ‘दीप’ तक कौन है, जिसने स्त्री जीवन पर केंद्रित कहानियाँ न लिखी हों। बलदेव वंशी ने सबसे उनकी उत्कृष्ट कहानियाँ लेकर जो कथा संचयन पाठकों को सौंपा, वह अत्यंत मोहक और मनोहर तो है ही, पठनीय भी कम नहीं है। इसमें उन्होंने मेरी कहानी ‘चोट’ शामिल की है।

स्त्री रचनाकार जैसा कोई अलग वर्ग प्रतिपादित करने का हमारा इरादा कतई नहीं है, पर स्त्री के अंतर्मन की बातें स्त्री कथाकार जिस सच्चाई और गहराई से लिख सकती हैं, पुरुष कथाकार नहीं, क्योंकि पुरुष कथाकार स्त्री-मन पर खुद को आरोपित कर देने से बच नहीं सकते। उधर ज्ञानरंजन जैसे कहानीकारों से उनकी पाठिकाएँ नाराज होती रहीं कि उन्होंने स्त्री जीवन पर क्यों नहीं लिखा! अपने उपन्यास ‘मिलजुल मन’ पर साहित्य अकादेमी पुरस्कार पाने वाली कथाकार मृदुला गर्ग की ‘दस प्रतिनिधि कहानियाँ’ हैं : तुम की क्या तुक है, ग्लेश्यिर से, टोपी, शहर के नाम, उधर की हवा, वह मैं ही थी, उर्फ सैम, मंजूर-नामंजूर, इक्कीसवीं सदी का पेड़, वह दूसरी, जूते का जोड़-गोभी का तोड़ आदि।

मृदुला गर्ग पर कोई बात करने से पहले उनकी कहानी ‘तुक’ का यह अंश देखिए : ‘मैं उन बेवकूफ औरतों में से एक हूँ, जो अपने पति को प्यार करती है। मैं यह भी समझ गयी हूँ कि पति की खुशी-नाखुशी, आकर्षण-विकर्षण या रुचि-उदासीनता (अरुचि) जैसे मेरे लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती हैं, उसके लिए क्यों नहीं बनती?’ मृदुला गर्ग की आज की नायिका और पुराने जमाने की नायिका आस्था के धरातल पर कहीं एक हैं, पर समय की रफ्तार ने मृदुला गर्ग की नायिका को एहसास करा दिया कि एकतरफा प्यार उसकी मूर्खता है, लेकिन मंजुल भगत की कहानी ‘तीसरा अस्तित्व’ की नायिका तिनक-तड़ककर इसी आस्था और मूर्खता में सार्थकता, संतोष और सुख का एहसास पा लेती है:‘दफ्तरी माहौल के बीच सौरभ ने शायद सीटी न भी बजाई हो, पर उस रोज फोन उनकी सीटी की जानदार आवाज पर ही रखा गया था। मेरे पाँव ठोस धरती पर थे। मन हल्का हो आया था। मेरी भटकती आत्मा ने शरीर में पुनः प्रवेश पा लिया था।’ मृदुला गर्ग ने मानव जीवन के अनेक पक्षों को विभिन्न कोणों से छुआ और हिंदी को कुछ अविस्मरणीय कहानियाँ दीं, जैसे महानगर में मिलनोत्कंठा में आकुल-व्याकुल स्त्री की भावधारा में बहती कहानी ‘झूलती कुर्सी’ का यह अंश : ‘सच्चा एकांत सिर्फ भीड़ के बीच मिल सकता है। वहाँ कौन देखेगा हमें? इतने लोग होंगे, हर कोई साथियों के संग। सब व्यस्त। अपने-अपने में मस्त। कहीं अकेले में जाकर बैठो, सुनसान सड़क के किनारे निर्जन मैदान में तो कोई सिरफिरा उधर निकल ही आता है। हमें देखकर चौंकता है और देखता ही चला जाता है। एक अजूबा हैं हम उसके लिए। कानोंकान दोहराने लायक, अपवाद। वह भी कोई एकांत हुआ। नहीं, भीड़ के सिवा एकांत संभव ही नहीं।’ मृदुला की एक और कहानी ‘टोपी’ का यह अंश भी क्या भूलने लायक है:‘पूँजीवादी समाज की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ नाजायज सिर्फ आदमी होता है, पैसा नहीं।’ मृदुला की ‘खरीददार’ और ‘अलग-अलग कमरे’ कहानियाँ भी पाठक पर अपनी अलग और अविस्मरणीय छाप छोड़े बगैर नहीं रहतीं।

मन्नू भंडारी की तुलना में मृदुला गर्ग को पढ़ना आसान है, लेकिन मृदुला की बहन मंजुल भगत को पढ़ने में तो और भी आसानी होती है। मन्नू भंडारी कहीं-कहीं प्रेरणा देने की कोशिश करती हैं तो मृदुला गर्ग का विचारक रूप पाठक को कभी-कभी उलझाने लगता है, लेकिन मंजुल भगत ऐसा कुछ नहीं करतीं। कहानी में खुद बहती हैं और पाठक को भी अपने साथ बहा ले जाती हैं। ये तीनों सर्जक अपनी वर्गीय सीमाओं का अतिक्रमण कर निम्नवर्ग से कलम का रिश्ता जोड़ लेती हैं। मंजुल भगत का उपन्यास ‘अनारो’ तो कई कारणों से मिसाल ही बन गया। उनका कहानी संग्रह ‘बावन पत्ते और एक जोकर’ पढ़ने के बाद वे मेरे पसंदीदा कथाकारा में शुमार हो गयी थी। मृदुला का साहित्य अकादेमी से पुरस्कृत उपन्यास ‘मिलजुल मन’ उनकी और मंजुल भगत की जिंदगी पर बुना गया लगता है।

प्रवाह की दृष्टि से सूर्यबाला की कहानियाँ भी महत्त्वपूर्ण हैं। संवेदना और विचार दृष्टि के संतुलन से सूर्यबाला शायद औरों से बेहतर हैं। इनके संग्रह ‘एक इंद्रधनुष जेबुदा के नाम’ में इनकी कुछ अच्छी कहानियाँ शामिल हैं, जैसे–‘समान सतहें’, ‘रेस’ तथा ‘हाँ, लाल पलाश के फूल नहीं ला सकूँगा’ आदि। इनमें ‘रेस’ कहानी को हिंदी ही नहीं, भारतीय भाषाओं की एक उपलब्धि के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। ‘एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम’ में सूर्यबाला ने एक मुस्लिम परिवार की तंगहाली और समृद्ध आदमी की हृदयहीनता का चित्रण किया है।

अचला शर्मा की कहानियाँ मुख्यतः स्त्री जीवन पर केंद्रित हैं, लेकिन वे खुद को स्त्री कथाकारों के साथ किसी भी रूप में ब्रैकेट किया जाना पसंद नहीं करतीं। अचला शर्मा के संग्रह ‘सूखा हुआ समुद्र’ की कहानियाँ स्त्री-पुरुष संबंधों की उस असहनीय स्थिति को बेपर्दा करती हैं, जिसमें स्त्री को मनुष्य की बजाय माल में तब्दील कर दिया गया, जिसे जहाँ-तहाँ दाम ले-देकर खरीद या बेच दिया जाता है। अचला की कहानियाँ पुरुष केंद्रित व्यवस्था के मूल्यों पर प्रश्नचिह्न लगाती हुई जड़ मूल्यों को तोड़ती तो हैं, पर नये मूल्यों के अभाव में आस्था का कोई दीप जला नहीं पातीं। ‘कबाड़ी’ कहानी की नायिका के निर्णय उसके खुद के निर्णय कम, परिस्थितियों या अन्य लोगों द्वारा किए गए अधिक हैं, लेकिन ‘विकल्प’ की नायिका किंचित हिचकिचाहट से अंततः निर्णय ले ही लेती है और वैसा ही जीवन जीने की कोशिश करती है, जैसा वह खुद जीना चाहती थी।

रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार गीताश्री साहित्य की दुनिया में भी विचरण करती हैं। ‘सपनों की मंडी’ और ‘औरत की बोली’ जैसी पत्रकारीय कृतियों के बाद छपे उनके पहले कहानी संग्रह ‘प्रार्थना के बाहर’ में उनकी तेरह कहानियाँ संग्रहीत हैं। स्त्री-पुरुष संबंधों, खासकर देह संबंधों तक सिकुड़-सिमट रहे स्त्री विमर्श को जरूरत है देश के धुर देहात तक फैली आधी आबादी की जीवन स्थितियों को समग्रता में पकड़ने की। तभी साहित्य में चल रहे स्त्री विमर्श की विश्वसनीयता बढ़ेगी, वरना वह शहरी मध्यवर्ग की कुछ खायी-अघाई औरतों का शगल भर बनकर रह जाएगा। जड़ता का शिकार होकर अपनी दीप्ति खो रहे स्त्री विमर्श को चाहिए ऐसा युवा नेतृत्व, जो ज्ञान और संवेदना के दोनों छोरों को तो अपनी कलम से नापे ही, भाषा और शिल्प के मामले में भी मेहनत-मशक्कत से न भागे और साहित्य के बड़े से बड़े सूरमा से लोहा लेने को तत्पर हो उठे, कृष्णा सोबती, राजी सेठ, चित्रा मुद्गल, नासिरा शर्मा, अर्चना वर्मा और ममता कालिया की तरह। इस संदर्भ में गीताश्री की कहानी संग्रह ‘प्रार्थना के बाहर’ पढ़कर सुखद आश्चर्य हुआ। गीताश्री ने स्त्री लेखन में व्याप्त हड़बड़ी से काफी कुछ निजात पा ली है, तभी तो उनकी भाषा में बिहार-बंगाल के गाँव-देहात के वे शब्द भी आ रहे हैं, जिनके अर्थ शहरियों की समझ में मुश्किल से ही आएँगे, लेकिन जिस जमीन से ये कहानियाँ उठाई गई हैं, वहाँ, ऐसी ही भाषा और ऐसे ही शब्द चलते और जीवन पर अपनी छाप छोड़ते हैं, जैसे ‘मेरा नाम जोकर’ की सहनायिका ‘दस्वीदानिया’ शब्द से छोड़ती हुई दर्शक को अपने रूसी रूपसी होने का प्रमाण दे देती है। संग्रह की दूसरी कहानी ‘सोन मछरी’ भी कुछ ऐसी ही है, जो बिहार-बंगाल और बांग्लादेश तक के जीवन और उसकी आबोहवा से पाठक को जोड़ देती है।

संग्रह की नामधर्मा कहानी ‘प्रार्थना के बाहर’ देश की राजधानी दिल्ली में रहने वाली दो लड़कियों के जिंदगी जीने के दो तरीकों के बहाने समकालीन स्त्री जीवन की ताजातर स्थितियों से पाठकों को रूबरू कराती है। गीता की कहानियों में बिहार की माटी की महक मौजूद है, क्योंकि कहानी को किसी देश और काल से तो जुड़ना ही होता है ताकि वह विश्वसनीय और प्रामाणिक हो सके। गीता की कहानियाँ साहित्य के इस सनातन धर्म पर भी खरी उतरती हैं।

गीताश्री की कहानी ‘गोरिल्ला प्यार’ का एक अंश देखिए :‘बाद के दिनों में अक्सर वह सोचती कि क्या हर स्त्री को वैसा ही रति सुख मिलता होगा, जैसा उसे इंद्र में मिलता है। उसने शादी नहीं की। कर सकती थी। वरों की कमी नहीं थी। और फिर अर्पिता के पास तो सब कुछ था। अच्छी शिक्षा, पक्की नौकरी, बैंक बैलेंस, आकर्षक व्यक्तित्व और सुगठित देहयष्टि। अर्पिता ने प्रेम किया, पर शादी उसे मंजूर नहीं थी कि शादी बंधन है और बंधना उसे मंजूर नहीं। पत्नी के फ्रेम में तो वह छटपटाती रहती। घुट जाती। उसका प्रेमी दकियानूस पति में बदल जाता। घड़ी के काँटों से दफ्तर जाना। साँझ को लौटना। कभी-कभी पिक्चर, पिकनिक और शॉपिंग। बच्चे-बच्चे, सास-ससुर, देवरानी-जेठानी, देवर और जेठ नहीं भी होते तो भी बंधी-बंधाई दिनचर्या तो होती ही। बंधा-बंधाया रिश्ता। कोई ऊष्मा नहीं, गर्माहट नहीं। सिर्फ औपचारिक प्रेम और किताबी रिश्ता। देह के स्तर पर और दिमाग के स्तर पर भी। सोच की धुरी है प्रेम। प्रेम है तो जीवन है। अर्पिता ने पहले ही कह दिया था, ‘इंद्र, हम एक साथ नहीं रहेंगे। एक छत के नीचे नहीं रहेंगे। हम जीवन भर मिलेंगे। फिर-फिर मिलेंगे। हर बार प्रेमी और प्रेमिका की तरह मिलेंगे। जीवन एक संग जिएँगे, लेकिन विवाह नहीं करेंगे। नो फेरे। नो बंधन। और तो और, लिव-इन भी नहीं।’ लिव-इन भी नहीं ताकि प्रेम बचा रहे। प्रेम ही तो स्पंदन है। वह चला गया तो शेष क्या रहा? निस्पंद शरीर! जड़-संबंध, आडंबर, ढोंग, रुटीनी जिंदगी। एक ऐसी जिंदगी, जो ठीक वहाँ खत्म होती है, ऐन जहाँ से शुरू होता है रोमांच। अर्पिता ने न जाने कितने शादीशुदा जोड़ों को इसका शिकार होते देखा है। उसने शादी के बाद प्रेमी युगलों को कुम्हलाते देखा है उसने वयस्क होने से थोड़ा पहले ही तय कर लिया था कि वह जिंदगी में मर्द को उतनी ही जगह देगी, जितने में उसका अपना अस्तित्व बचा रहे। साथ ही बचा रहे प्रेम।’

ऐसी सोच वाली ‘गोरिल्ला प्रेम’ की नायिका अर्पिता ने इंद्र के साथ वैसा ही जीवन जिया, जैसा जीना चाहती थी, लेकिन अंततः इंद्र भी वही निकला, एक पुरुष। मिली हुई स्त्री पर मालिकाना हक जताने वाला, जो अर्पिता को ऐसी जगह छोड़ गया, जहाँ वह न जीने लायक बची, न मरने लायक। उसके बाद उसने जो कदम उठाया, उससे प्रेम मर गया। उसकी जिंदगी से ही खत्म हो गया प्रेम। प्रेम को बचाने चली अर्पिता कहाँ बचा पायी प्रेम को? क्या ऐसे बच सकता है प्रेम? शायद नहीं तो फिर कैसे बचता है प्रेम? पाठक को सोचने के लिए ऐसा सवाल सौंपकर कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन खत्म होकर भी कहा खत्म होती है ‘गोरिल्ला प्रेम’ की कहानी। अविस्मरणीय कहानियाँ क्या ऐसा ही जन्म नहीं लेतीं। पहले अपनी भाषा में अविस्मरणीय। फिर दूसरी भाषाओं में अनूदित होकर सार्वभौम और अंत में काल को भी पछाड़कर कालातीत। ‘गोरिल्ला प्रेम’ के अलावा गीताश्री के इस संग्रह में ‘सोन मछरी’ जैसी एक और अविस्मरणीय कहानी है, जो ग्रामीण स्त्री का ऐसा जीवन हमारे सामने खोलती है, जो हिंदी में इससे पहले कहीं संभव नहीं हुआ। ‘सोन मछरी’ के जरिये मछुआरा जीवन हिंदी को गीताश्री की अमूल्य देन है और अमूल्य देन है संग्रह की नामधर्मा कहानी ‘प्रार्थना के बाहर’ भी। संग्रह में ‘ताप’, ‘चौपाल’, ‘फ्री बर्ड’ और ‘रुकी हुई पृथ्वी’ जैसी कई पठनीय कहानियाँ हैं, जो चालू स्त्री विमर्श की कहानियाँ लगते हुए भी वैसी नहीं हैं, बल्कि ये उसे चुनौती देती सही और सार्थक कहानियाँ हैं, जिनकी सर्जक साहित्य में स्त्री होने की कोई छूट नहीं माँगती। उसे मालूम है कि लेखक चाहे प्रभु वर्ग का हो, पिछड़े समाज से आया हो, दलित हो या स्त्री, उसे साहित्य की ऊँचाइयों का ज्ञान तो होना ही चाहिए। तभी तो वह उन ऊँचाइयों को छूने की कोशिश करेगा। अब जो लेखक दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य पढ़े बगैर इस क्षेत्र में उतरेगा, वह क्या खाक लिखेगा। लिखेगा भी तो कच्चा, बेशक वह सच्चा किस्सा लग सकता है, पर किस्सों को सार्वभौम और सार्वकालिक साहित्य बनाने के लिए भाषा और शिल्प का बेहतरीन इस्तेमाल करना भी उसे सीखना होगा। स्त्री, दलित या पिछड़े वर्ग के नाम पर इसमें छूट की माँग ऐसे लोगों के लिए आत्मघाती होगी।

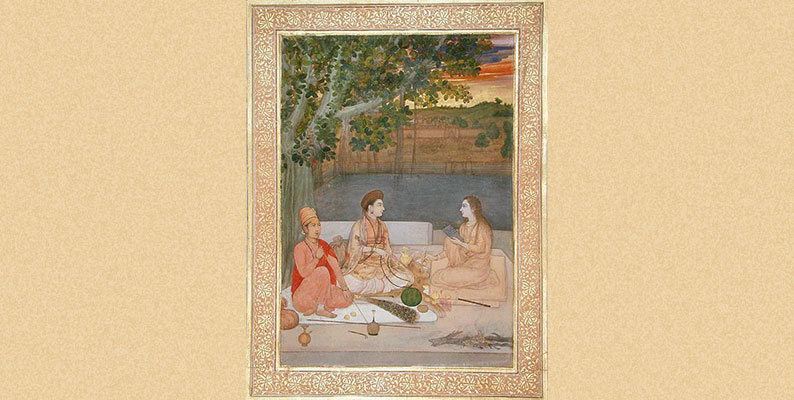

Image: India Female eremite

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain