जार्ज आर्वेल : व्यक्तित्व और कला

- 1 October, 1951

शेयर करे close

शेयर करे close

शेयर करे close

- 1 October, 1951

जार्ज आर्वेल : व्यक्तित्व और कला

यूरोप ने पिछले 50 वर्षों के अंदर जो 10-12 महान कलाकार पैदा किए हैं, उनमें अँग्रेजी लेखक स्वर्गीय जार्ज आर्वेल का भी एक नाम आएगा। जार्ज आर्वेल का रचना-कौशल तो पराकाष्ठा पर पहुँचा ही हुआ है; सबसे पुरअसर जो बात है, वह है आर्वेल की मानवीयता। आधुनिक युग सच्ची मानवीयता के आधार पर जीवन-संबंधों की व्यवस्था चाहता है। युग की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए महान राजनीतिक आंदोलन भिन्न-भिन्न देशों में हो रहे हैं। मानवीयता के समर्थक ही नहीं, इसकी रूपरेखा का साफ बोध रखने वाले, इसके लिए जीने-मरने वाले, इसके लिए जीवन को अर्पित कर देने वाले कुछ लेखकों ने भी युगांतकारी कार्य किया है। इन कुछ लेखकों में एक जार्ज आर्वेल हैं। तमाम जीवन आर्वेल लड़ता रहा–मौजूदा व्यवस्था के खिलाफ, मौजूदा अनैतिकता के खिलाफ। जीवन के इस व्यावहारिक संघर्ष ने उनकी रचनाओं में मानवीयता और नैतिकता के स्वर को ही प्रमुख रखा है। आर्वेल ने मानवीयता की अंतिम विजय के लिए ही अपनी रचनाएँ जनता के समक्ष रखी हैं, उसने अपनी कला द्वारा एक नैतिक धारा को बल पहुँचाया है, उसने मानवीय सभ्यता के दुश्मनों का असली रूप रखा है, उसने आजीवन साहित्य के माध्यम से दुनिया को अंधकार युग में ले जाने वाली प्रवृतियों–जैसे सर्वशक्तिवाद, कम्युनिजम के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने जहाँ साहित्य के माध्यम से मानवीयता के पक्ष को बल पहुँचाया है, वहाँ उसने साहित्य-कला को भी पराकाष्ठा पर पहुँचाया है।

जार्ज आर्वेल की रचनाओं की तह तक पहुँचने के लिए उसकी जीवनी, उसके व्यक्तित्व की तह तक पहुँचना भी जरूरी है। वैसे तो यह बात प्राय: सभी लेखकों के लिए लागू होती है, पर कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनके जीवन की घटनाएँ बहुत ही महत्त्वपूर्ण, तथ्यपूर्ण और रोचक होती हैं। आर्वेल ऐसे ही लेखकों में हैं।

जार्ज आर्वेल की मृत्यु 23 जनवरी 1950 को हुई, जबकि बीसवीं सदी ने अपनी आधी जिंदगी पूरी की। पिछले कितने ही महीनों से वह लंदन के एक अस्पताल में बीमार पड़े थे। जो कोई भी अस्पताल में उनसे मिलने जाता था, वह उनके दुर्बल और क्षीण काय को देखकर परेशान हो जाता था। पर ज्योंही कोई दरवाजा खटखटाता था त्योंही उनके चेहरे पर जिंदगी वापस आ जाती थी। अंदर दाखिल होने पर तत्काल वह कहते, “हलो, क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? तो तकलीफ कीजिए, उधर कुछ ह्वीस्की रखी है।” अथवा वह कहते, “अगर आपको काफी सर्दी महसूस हो रही है तो खिड़की बंद करने और हीटर ऑन करने में सकुचावें नहीं।” (ब्रिटेन आदि देशों में कुछ पीना हर आदमी के लिए नियमित-सा है, कुछ शराब पीना वहाँ एक आवश्यक बात है।) इस तरह आर्वेल तत्काल बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते। इस बारे में वे लड़कों-सा व्यवहार करते थे। और अंत तक, यहाँ तक कि अपनी बीमारी की हालत में भी, आर्वेल ने अपनी इस बाल-प्रवृत्ति को जिंदा रखा। यह उनके चरित्र का एक अंग थी।

आर्वेल दरअसल गहरी बीमारी के शिकार हो गए थे। यद्यपि वे बातचीत बड़े हौसले और उत्साह से करते थे फिर भी चेहरे पर कमजोरी की झलक रहती ही थी। युद्ध काल में और फिर बाद में भी उनका स्वास्थ्य काफी खराब रहा। 1946 और 47 में मुश्किल से वे अपनी पत्रकारिता को जारी रख सके। फिर अपने दत्तकपुत्र, जो तब एक छोटा बच्चा था, के साथ वह जुरा टापू गए। वहाँ से उन्होंने कुछ चिट्ठियाँ लिखीं, फिर रिपोर्ट मिली कि उन्होंने अपनी किताब ‘1984’ को खत्म करने में अपने शरीर को तोड़ दिया, उनकी कमजोरी बहुत बढ़ गई, फलत: 1949 की पावस ऋतु में वे ग्लासगो अस्पताल से लंदन अस्पताल लाए गए। तब उनका एक फेफड़ा उतना ग्रसित नहीं था, पर फिर भी स्ट्रेपटोमेसिन इलाज का उन पर बहुत असर पड़ा। क्रमश: उनका शरीर क्षीण होता गया, अंतिम दिनों में दुर्बलता मानो मूर्त हो गई थी। उस दृश्य को जिसने भी देखा उसे ‘1984’ उपन्यास का वह दृश्य याद आता था जिसमें नायक विंसटन स्मिथ क्रूर सर्वशक्तिवादियों के उत्पीड़न से जर्जर शरीर, मरता हुआ अपना शरीर देखकर कैद में रोता है। यह दृश्य ऐसा असर डालता है मानो आर्वेल ने अपने मृत्युकालीन दृश्य की कल्पना-सी प्रस्तुत की हो।

लेकिन आर्वेल ने अपनी दुर्बलता के बारे में बात करना कभी भी पसंद नहीं किया। अंत तक उन्होंने अपनी ताजगी और जिंदादिली कायम रखी।

वे अखबार बड़ी सावधानी से पढ़ते थे और खास तौर पर पत्रकारों द्वारा किए गए शब्दों के गलत प्रयोग की फेहरिस्त इकट्ठा किया करते थे; इकट्टा ही नहीं, शब्दों के ऐसे प्रयोग से वे बराबर चिंतित रहते थे। उन्हें अपनी जिंदगी में जो फिक्रें थीं उनमें एक फिक्र शब्दों का गलत प्रयोग भी थी। उनकी ब्रिटिश और यूरोपीय मस्तिष्क के घात-प्रतिघात से विशेष दिलचस्पी थी। उनकी दिलचस्पी जिस दूसरे विषय से थी वह था यहूदी बुद्धिजीवियों का प्रश्न। वे इस पर खूब बात करते–यहूदी बुद्धिजीवी इतने अधिक नाजुक मिजाज क्यों हैं? इसके अलावा, वे अपने लड़के की भावी शिक्षा के बारे में बात करने में खूब रमते थे। उसी समय ‘1984’ के जर्मन संस्करण को बड़ी सफलता मिल रही थी। आर्वेल को यह जानकर अपनी कल्पना पर बड़ा संतोष हुआ था कि गोयबेल्स ने ‘न्यूस्पीक’ की उद्भावना कुछ हद तक की थी। (‘1984’ में न्यू-स्पीक का नमूना देखिए।) पुन:, आर्वेल का जो एक और प्रिय विषय था वह था चाय बनाने के विभिन्न तरीकों पर बात करना।

आर्वेल की मृत्यु भी विचित्र परिस्थिति में हुई। उनका स्वीटजरलैंड सेनिटोरियम जाना तय हो चुका था, कि यकायक एक दिन हेमरेज (रक्त-स्राव) से उनकी मृत्यु हो गई।

[2]

जार्ज आर्वेल का जन्म 1903 में हिंदुस्तान में ही हुआ था। उनके पिता बंगाल सर्विस में एक अफसर थे। उनका असली नाम एरिक आर्थर ब्लेयर था। हिंदुस्तान में जन्म होने के कारण आर्वेल ने अपनी आँखों से साम्राज्यशाही के दृश्य देखे थे। आर्वेल के बाल-मानस-पटल पर इस देश की तपती धूप और अनगिनत मासूम लोगों की छाप थी; अपने देशवासियों अर्थात अँग्रेजों और हिंदुस्तानियों के बीच भारी भेद को उन्होंने खुली निगाह से देखा था और इस अंतर का उनके बाल मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा था। और यह असर अंत तक कायम रहा। यों कहना चाहिए, आर्वेल के व्यक्तित्व-निर्माण के ये महत्त्वपूर्ण तत्त्व थे। हिंदुस्तान के दृश्य को वे कभी भुला नहीं सके, उनकी रचनाओं में इसकी छाप है। 8 वर्ष की उम्र में वे अपनी माँ के साथ इंग्लैंड लौटे और फिर अभिजात्य वर्गीय बच्चों के एक स्कूल में भेज दिए गए। इस स्कूल में 13 वर्ष की उम्र तक रहे। यह अवधि आर्वेल की जिंदगी में खास अहमियत रखती है। स्कूल के ये दिन उनके लिए मानसिक असंतोष और चिंता के दिन थे। इस अवधि में निरंतर उन्हें असफलता और दोषी होने की भावना सताती रही। दरअसल, क्रांतिकारी और समाजवादी आर्वेल की जो नींव गुलाम हिंदुस्तान में पड़ी थी, वह इस उच्च वर्गीय स्कूल में आने पर और भी गहरी हो गई। बात यह है कि यह स्कूल बहुत खर्चीला था, धनियों के बच्चे पढ़ा करते थे। आर्वेल वैसे तो अफसर का बेटा था, पर ब्रिटिश अभिजात्य के मुकाबले में हिंदुस्तान, मलाया आदि देशों में कमाने वाले अँग्रेज साहबों की हैसियत कम ही पड़ती थी। आर्वेल के स्कूल में कुछ छात्र ऐसे रखे जाते थे जो बहुत तेज होते, भले ही पैसे वाले नहीं हो। उनसे फीस कम ली जाती थी ताकि कड़ी मेहनत कर वे स्कूल का नाम रोशन करें और इस तरह इस उच्च वर्गीय स्कूल की धाक बनी रहे। लेकिन वातावरण ऐसा था कि ऐसे छात्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। ऐसे छात्रों को बराबर याद दिलाया जाता था कि वे “ठीक किस्म के लड़के नहीं हैं” और यह कि उन्हें “इस स्कूल में प्रवेश पाने के लिए बराबर कृतज्ञ रहना चाहिए”! आर्वेल ऐसे ही छात्रों में एक थे। उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी सो अलग, उस पर वातावरण का बुरा प्रभाव पड़ता। आर्वेल की दूसरी परेशानी थी उनका कमजोर स्वास्थ्य। उनका फेफड़ा बचपन से रोगग्रस्त था, पर उसका पता बहुत बाद को चला। उनकी दिमागी परेशानी का एक और कारण था। वह जिस मास्टर के चार्ज में थे, उनकी पत्नी का लड़कों पर खास दबदबा रहता था और उनकी धारणाएँ बड़ी कट्टर थीं! जो लड़का धन और परिवार की दृष्टि से ‘सही प्रकार का लड़का’ होता था और देश के प्रति प्रेम (अर्थात ब्रिटिश साम्राज्यशाही का पोषक) रखने वाला होता था, उसे ही वह औरत ठीक मानती थी। इन गुणों से वंचित लड़कों के प्रति वह हिकारत की निगाह से देखती थी। आर्वेल निरंतर उससे झिड़की सुनते थे; इतना ही नहीं, वह औरत आर्वेल को बराबर सूचित करती कि “वह गलत किस्म का लड़का है, नीची कोटि का है, उजड्ड है, दयनीय है।”

इन बातों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आर्वेल की आंतरिक दुविधा, आंतरिक संघर्ष को उक्त स्त्री ने और गहरा किया। एक ओर आर्वेल ने बगावत की, दूसरी तरफ उस स्त्री के ‘वाक्य’ उनके अंदर गूँजते थे। उस मास्टरनी ने आर्वेल से बार-बार कहा था, ‘तुम से कुछ होगा नहीं, तुम किसी काम के नहीं होगे’! क्या यह वाणी क्रूर भविष्यवाणी नहीं साबित हुई? क्योंकि 15 वर्ष बाद आर्वेल ने एक वर्ष पेरिस के ‘स्लम’ निवासियों के साथ काटा, या अपने अंदर जो कटु अनुभव वर्तमान थे, उनसे त्राण पाने के लिए आर्वेल को सामाजिक तौर पर एक त्याज्य इंसान होने के अनुभव के दौर से गुजरना पड़ा?

खैर, यह सब अनुमान है। इतनी बात स्पष्ट है कि आर्वेल बहुत ही प्रतिभाशाली थे। गहरा आत्म-अविश्वास, असफलता और दोषी होने की भावना तो उनके स्कूल-जीवन का एक पहलू था। अंत में खेलकूद से उन्हें छुट्टी मिली, तब वे दक्षिणी इंग्लैंड के सुरम्य प्राकृतिक वातावरण में खेतों-झाड़ियों में घूमते फिरते, तितलियाँ पकड़ते। इस तरह प्रकृति के प्रति गहरा मोह उन्होंने पैदा किया जो उनकी किताबों में वर्णित भी है, और चूँकि वे बहुत ही तेज थे, अत: एक नहीं, दो स्कालरशिप उन्होंने हासिल किए। इस प्रकार 13 वर्ष की उम्र में, एक सफल छात्र के रूप में, पर आत्मविश्वास को आंशिक तौर पर खो कर, आर्वेल ने प्रिपेरेटरी स्कूल से विदा ली।

वे आगे की पढ़ाई के लिए एटन में दाखिल हुए। यहाँ भी उच्चवर्गीय वातावरण था, पर यह सही मानी में उच्च वर्गीय था। प्रिपेरेटरी स्कूल की तरह यहाँ का वातावरण कैदखाना का वातावरण नहीं था। आर्वेल ने यहाँ घुटन महसूस नहीं की। अपेक्षाकृत वे खुश रहे। लेकिन यहाँ भी पैसे की कमी रहने की वजह से कठिनाइयाँ होती थीं। यहाँ उनकी कुछ अच्छे लोगों से दोस्ती हुई। जान स्ट्रेची भी उनके समकालीन थे। एक बात जो मार्के की थी वह यह कि एटन का वातावरण पहले की अपेक्षा अधिक क्रांतिकारी हो गया था। पहले विश्वयुद्ध के 4 वर्षों के अंदर जो मानव हत्याएँ हुईं, उनकी प्रतिक्रिया बहुत तीव्र थी, नवजवानों में उन पुराने लोगों के प्रति घोर घृणा थी, जो उस कुकृत्य के लिए जिम्मेदार थे। आर्वेल ने बताया है कि 1920 में जब एक मास्टर ने यह सवाल पूछा–“ऐसे 10 व्यक्तियों के नाम बताओ जो जीवितों में सर्वश्रेष्ठ हैं”। 16 में 15 ने जवाब दिया, लेनिन!

[3]

एटन में दिमाग को हलका करने के बाद आर्वेल 1922 में इंडियन इम्पीरियल पुलिस में नियुक्त हुए और वे बर्मा आए। यहीं से लेखक आर्वेल का जीवन शुरू होता है। प्रिपरेटरी स्कूल में अधिकारियों से वह उत्पीड़ित था, बर्मा में भी उससे ऊपर अधिकारी थे। पर यहाँ स्थिति और भी बदतर थी, क्योंकि अब आर्वेल को खुद भी अधिकार का इस्तेमाल करना पड़ता था, जबकि वह इस काम से बहुत भागते थे। व्यक्तिगत जीवन में वे बहुत ही संकोची थे। अधिक प्रयोग से उन्हें जो नैतिक तकलीफ होती थी वह उनकी किताबों में अभिव्यक्त है।

बर्मा में 5 वर्ष वे रहे। इस अवधि में यह लंबा लेकिन दुबला-पतला व्यक्ति बहुत ही संवेदनशील रहा, लेकिन ‘साहब’ का पार्ट वह अच्छी तरह से अदा कर सकते थे। दिल से वे क्रांतिकारी ही थे। अत: पुलिस विभाग का काम आर्वेल के लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था। ब्रिटिश डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह तो उदार मालिक की तरह बर्ताव कर सकते थे, पर पुलिस अधिकारी होने के नाते उन्हें क्रूर डिक्टेटर का नमूना बनना था। उन्होंने खुद बराबर महसूस किया कि उन्हें अधिकारी वर्ग में नहीं आना चाहिए, सजा देने का काम उनसे होता नहीं था। उन्होंने खुद व्यक्त किया है, “मैं जेल के अंदर जब-जब जाता था, यह भावना उठती थी कि मेरी जगह कोई दूसरी है।” लेकिन आर्वेल की यह दोषभावना जरा जटिल थी; क्योंकि वह खुले बगावती नहीं थे! बाहर से तो पक्का साहब का पार्ट वे अदा कर लेते थे। उन्होंने खुद एक घटना का जिक्र किया है–एक रात अपने एक सहयोगी से बातचीत करने के दौरान उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य शाही की कटु निंदा की थी, पर उन्होंने लिखा है, “जब प्रात:काल ट्रेन मंडाले पहुँची, तो हम दोनों दोस्त ऐसी दोषभावना लेकर अलग हुए मानों हम लोगों ने कोई व्यभिचार किया हो।”

इसी आंतरिक संघर्ष का नतीजा है आर्वेल का पहला उपन्यास ‘बर्मीज डेज’। यह एक नवजवान की लिखी किताब है, एक नवजवान के दुखों की किताब है। बर्मा में बिताए जीवन के आधार पर आर्वेल ने एक रिपोर्ताज भी लिखा है, ‘हाथियों का शिकार’। भाव प्रवण तीव्र वर्णन शैली की दृष्टि से यह रिपोर्ताज अद्भुत है।

आर्वेल ने ‘अँग्रेज साहबों’ को बराबर घृणा की दृष्टि से देखा, गत 5 वर्षों तक वह खुद साहब बने रहे। उनकी विद्रोहमूलक प्रवृत्ति को देखकर अगर कोई उन्हें उच्चवर्गीय बगावती कहता था तो इसका वे घोर विरोध करते थे। उन्होंने बराबर इस पर जोर दिया कि वे असुरक्षित मध्यवर्ग के हैं। ब्रिटिश वर्ग व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए आर्वेल ने ‘द रोड टु विगेन पायर’ में लिखा है कि ब्रिटिश मध्यवर्ग में 300 पाउंड सालाना आमदनी वालों से लेकर 2 हजार पाउंड वाले तक हैं। इस वर्ग की खास परंपरा व्यापारियों की परंपरा नहीं है, बल्कि फौजी अफसर, अफसर और अन्य ऐसे पेशेवरों की परंपरा है। इस तरह से इस वर्ग की विचित्र हालत है। 19 वीं सदी के अंत में जब ब्रिटिश साम्राज्य-शाही ने खूब पैसे लूटे, तो साहब वर्ग की जिंदगी आराम से कटी, पर क्रमश: उसमें ह्रास होता गया। आर्वेल ने इसके बारे में लिखा है कि मध्यवर्ग के लोग एक ओर नौकरों को ‘टिप’ देने, पोशाक खास अंदाज से पहनने और नफासत से खाने के बारे में पूरी जानकारी रखते थे, पर व्यवहार में कभी भी बढ़िया रेस्तराँ जाना मयस्सर नहीं होता। इस तरह मध्यमवर्ग के निचले हिस्से वालों में गरीबी की अनुभूति ज्यादा तीव्र होती थी। घर किराया, स्कूल और कपड़ों का बिल, ये सब गहरी चिंता के विषय थे। ऐसे दिखावटी साहबों का आर्वेल ने पर्दाफाश करते हुए उनकी साम्राज्यपरस्ती, राजा के प्रति उनकी भक्ति का विश्लेषण किया है। ऐसे अँग्रेजों की राजभक्ति के मूल में स्वार्थ था क्योंकि हर फटेहाल बाबू हिंदुस्तान, बर्मा आदि देशों में मौज की जिंदगी बसर कर सकता था। इन सब बातों के खिलाफ आर्वेल ने बगावत की। आर्वेल के उपन्यास में अधिकांश इसी वर्ग के नायक हुए हैं।

[4]

5 वर्ष के बाद जब 1927 में वे बर्मा से लौटे तो दिल में भारी बेचैनी लेकर। वे न केवल अपने काम से बचना चाहते थे पर उससे आगे भी कुछ चाहते थे। अगले दो वर्ष आर्वेल के जीवन में बड़े हलचलमय रहे। वह, जो एक बुद्धिजीवी था, भूतपूर्व साहब था, जान-बूझ कर सच्चेमानों में स्लम वासियों के साथ कार्य करने लगा। यह उन्होंने फ्रांस के पेरिस में किया। उन्होंने ऐसा क्यों किया अपनी ‘विगेन पायर’ नामक किताब में उन्होंने लिखा है–

“5 वर्ष तक मैं उत्पीड़न मूलक व्यवस्था का एक अंग था और इसका मेरी चेतना पर बुरा असर पड़ा। अनगिनत चेहरे–कटघरे में कैदियों के चेहरे, सेल में प्रतीक्षा करने वालों, अपने नीचे काम करने वालों के चेहरे, जिन्हें मैंने दुतकारा था, वयस्क किसानों, जिन्हें मैंने फटकारा था, नौकरों-कुलियों के चेहरे, जिन्हें मैंने गुस्से में पीटा था–ये सभी चेहरे मेरे दिमाग को परेशान करते रहते थे। मैं बहुत भारी दोष के बोझ से दबा रहता था। लगता था, मुझे इससे मुक्त होना है।”

वे राजनीतिक दृष्टि से अब तक पूरे प्रौढ़ नहीं हुए थे। वे मानते थे कि दलितों का पक्ष बराबर सही रहता है। इसीलिए दलितों की खोज में वे पेरीस के स्लम में पहुँचे। आर्वेल ने कैफियत दी है–‘अरसे तक काम करने के बाद यकायक नौकरी खोकर दरदर भटकने की अनुभूति, आर्थिक कानूनों, जिन्हें सब समझते नहीं, के खिलाफ संघर्ष–यह सब मेरे तजुर्बे के दायरे से बाहर था। जब मैं गरीबी के बारे में सोचता था; तो भुखमरी का ही चित्र मेरे सामने रहता। इसलिए मेरा दिमाग निम्नतम घेरे के लोगों की ओर ही जाता था–भिखारी, गुंडे, वेश्याएँ तथा समाज से बहिष्कृत अन्य लोग। इन्हीं लोगों से मैं संपर्क स्थापित करना चाहता था। उस समय मैं किसी तरह भी इस सम्मानित दुनिया से बाहर निकलना चाहता था। मैंने इस पर बहुत सोचा-विचारा; मैंने इस बारे में योजना भी बनाई, कैसे कोई अपना सब कुछ बेच सकता है आदि आदि…’

यही कैफ़ियत दस साल बाद आर्वेल ने दी। लेकिन कुछ सूत्र और हैं जिनके आधार पर दूसरा भी अनुमान लगाया जा सकता है। उनके अंतर में दोषभावना घर कर गई थी, उनके दिमाग में शायद प्रिपरेटरी स्कूल की उस जालिम स्त्री की आवाज गूँजती थी, शायद उसी की भविष्यवाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए आर्वेल ने सम्मानित दुनिया से अलग होने का कदम उठाया। एक और कारण भी हो सकता है। बहुत वर्ष बाद आर्वेल ने बताया था कि बर्मा से लौटने के बाद काम हासिल करने में उन्होंने मुश्किल अनुभव किया था। उनके पास नाममात्र को पैसे थे, चंद मुलाकाती थे, उस वक्त बेकारी का जमाना भी था, इस तरह सम्मानित काम मिलना वाकई मुश्किल था।

बहरहाल, इन तथ्यों के बावजूद जो वस्तुस्थिति थी वह यह कि बर्मा से लौटने के बाद आर्वेल ने पेरिस के रेस्तराँ में प्लेट साफ करने का काम किया, स्लम-निवासियों के साथ रहे। इन्हीं तजुर्बों के आधार पर आर्वेल ने ‘डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंडन’ लिखा है। यह आत्मकथा मूलक रिपोर्ताज है।

[5]

इन पुस्तकों द्वारा अँग्रेजी साहित्य में एक नए महान लेखक का प्रवेश हुआ। अपने आरंभिक साहित्यिक जीवन में आर्वेल को भयानक गरीबी का सामना करना पड़ा। किताबों से काफी पैसे नहीं मिल पाते थे। इसलिए उन्हें प्राइवेट ट्यूटर और स्कूल मास्टर का काम करना पड़ा। बाद को उन्होंने शादी की और पति-पत्नी दोनों ने मिलकर कुछ दिन तक छोटी-मोटी दुकानदारी चलाई। फेफड़े खराब रहने के कारण निरंतर उन्हें शारीरिक तकलीफ भोगनी पड़ती थी। जब उनका दूसरा उपन्यास निकला, तो विचक्षण आलोचकों ने उसका बहुत स्वागत किया। फिर भी तब तक आर्वेल की सफलता पारखी आलोचकों तक ही सीमित रही। उनकी आरंभिक कृतियों में मध्यमवर्गीय गरीबी प्रमुख विषय-वस्तु थी। इस विषय ने पाठकों का ध्यान खूब आकर्षित किया। जिन दिनों वे ऐसे उपन्यास लिख रहे थे, इंग्लैंड का जीवन बहुत राजनीतिक हो रहा था, लेखकों के बीच भी राजनीति का प्रवेश हो चुका था। आर्वेल का झुकाव समाजवाद की ओर था। 1936-37 में एक प्रकाशक के कहने पर उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र का निरीक्षण किया और उसके बाद व्यक्तिगत रिपोर्ट लिखी। इस किताब ‘द रोड टु विगेन पायर’ के प्रकाशन से आर्वेल का सितारा चमक उठा। लेफ्ट बुक क्लब ने इसे सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक घोषित किया।

उसके बाद क्रमश: आर्वेल ने ब्रिटिश मजदूरों की जिंदगी से गहरा संपर्क स्थापित किया। अब वे मानने लगे थे कि मध्यमवर्ग का युग लद गया। मजदूरों के बारे में उन्होंने बहुत ही जोरदार और संवेदनाओं से युक्त वर्णन प्रस्तुत किया; वर्णन दिलदहलाने वाला था, यथार्थता का हृदयविदारक चित्र था।

1936 में आर्वेल के जीवन में महान परिवर्तन हुआ। स्पेन में फ्रैंको ने स्पेन के गणतंत्र के खिलाफ फासिस्ट झंडा बुलंद किया। अन्य देशों के जनतंत्रवादियों की ओर से इंटरनेशनल ब्रिगेड भेजा गया। एक ईमानदार समाजवादी की तरह, जो कार्य और विचार की एकता का कायल है, आर्वेल भी स्पेन पहुँचे और उन्होंने ट्रास्टकी-वादियों के साथ फ्रैंको के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी सिलसिले में वह बुरी तरह घायल हुए। इसी दरम्यान स्पेन में कम्युनिस्टों ने अपनी गद्दारी का इतिहास शुरू कर दिया था। बहुत से समाजवादियों को कैद कर लिया गया था, आर्वेल की पार्टी का, फ्रैंको नहीं, कम्युनिस्ट दमन कर रहे थे। अस्पताल से निकलकर आर्वेल को कम्युनिस्टों से अपनी जान बचाकर स्पेन छोड़ना पड़ा। स्पेन में ही आर्वेल ने देखा कि कम्युनिस्ट तानाशाही, फैसिस्ट तानाशाही की अपेक्षा कहीं अधिक क्रूर और अमानवीय हो सकती है। बाद को स्पेन के तजुर्बों के आधार पर उन्होंने ‘होमेज टु केटेलोनिया’ लिखी। स्पेन गृह-युद्ध के बारे में ऐसी दूसरी कोई किताब नहीं है।

1939 में इंग्लैंड वापस आकर उन्होंने पूर्ववत लेखन कार्य आरंभ किया। पिछले कई वर्षों के दौरान में उन्हें एक और बात की तीव्र अनुभूति हुई। वह अनुभूति थी मशीन युग की सत्तानिष्ठा और क्रूरता।

अब आर्वेल ने लिखकर ही अपना जीवन बिताना शुरू किया। ‘ट्रिब्यून’ के वे साहित्य संपादक हुए। इसके अलावा वे कई पत्रों के लिए नियमित रूप से लिखा करते थे। वे अब राजनीतिक क्षेत्र में एक मशहूर व्यक्ति हो चुके थे। वे उस पत्र के साहित्य संपादक थे जिसके संपादक बेवान थे। बीच में उन्होंने कुछ दिनों के लिए बी. बी. सी. में भी काम किया। इन्हीं दिनों उनकी अभूतपूर्व रचना ‘एनिमल फार्म’ प्रकाशित हुई। यह सोवियत यूनियन पर जोरदार व्यंग है। इस किताब को अद्भुत सफलता मिली। इस प्रकार 42 वर्ष की उम्र में पहली बार आर्वेल की माली हालत संतोषजनक हुई।

लेकिन तब तक उनका चरित्र बहुत बदल गया था, शरीर बहुत गिर गया था। कुछ दोस्तों ने आर्वेल को संत बताया है, सच में उनमें ऐसे गुण थे। 1945 में उनकी पत्नी मर चुकी थी। अब बाकी जीवन के स्नेह-पात्र रूप में उनका दत्तक पुत्र उनके पास था। उसी से उनकी गहरी दिलचस्पी रह गई थी।

शरीर में थकान के आसार नजर आने लगे थे। दिमागी तौर पर वे कम्युनिस्ट सर्वशक्तिवादी विभीषिका के बारे में सोचते रहते थे। वे महसूस करते थे कि यूरोप इस भयानक खतरे को समझ नहीं रहा है। उनकी दिमागी परेशानी के कई कारण थे–एटम बम का आविष्कार, राजनीति पर वैज्ञानिकों का आधिपत्य कायम हो जाना; वे युद्धोत्तरकालीन टूट से ‘चिंतित’ थे; पत्रकारों, प्रचारकों और विज्ञापन दाताओं द्वारा भाषा को भ्रष्ट किए जाने से वे चिंतित थे। सबसे बढ़कर वे इन बातों को देखकर चिंतित थे–मशीन युग की बर्बरता, राजनीति में वैज्ञानिकों का आधिपत्य, कम्युनिज्म की अमानवीयता। इसी समय आर्वेल ने गाँधी, टालस्टाय, कम्युनिज्म, भाषा आदि विषयों पर बहुत ही गंभीर लेख लिखे।

तब 1947 में वे जूरा चले गए। वहाँ उन्होंने दिन-रात खटकर अपनी युगप्रवर्तक रचना ‘1984’ खत्म की। जूरा से उन्होंने कुछ खत लिखे। दरअसल यहाँ की एटलांटिक जलवायु उनके लिए उपयुक्त नहीं पड़ रही थी। इस तरह उनका स्वास्थ्य और भी क्षीण हुआ। उनका दिमाग भी थकान महसूस कर रहा था। 47 वर्ष के संघर्ष ने उन्हें तोड़ दिया था। 1949 में ही बीमार होकर वापस लौटे। अब भी उन्हें यकीन था, उन्हें कुछ वर्ष और जीना है। उसी समय वे प्रेम में पड़े और पुन: शादी की। कुछ दिनों के बाद 1950 में यकायक वे चल बसे। इस प्रकार एक महान मानव प्रेमी की यात्रा समाप्त हुई।

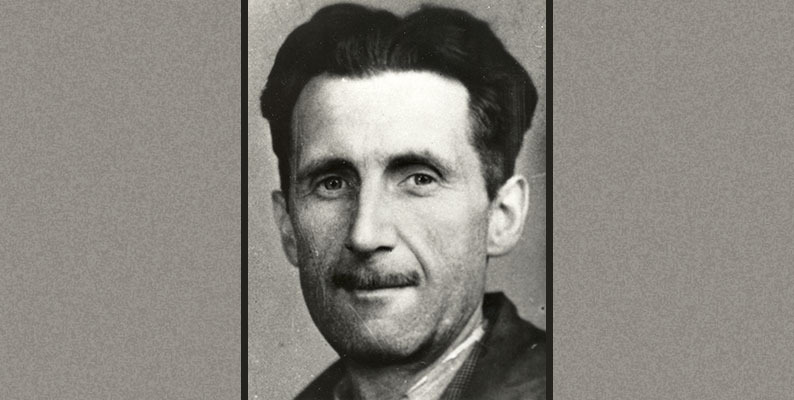

Image: George Orwell press photo

Image Source: Wikimedia Commons

Image in Public Domain